dakwatuna.com – Kelasku selalu ramai setiap pagi dan sepanjang waktu istirahat. Seperti biasa, aku selalu duduk sendiri. Sedangkan Rara duduk tepat di belakangku. Rara tampak sedang asyik ngobrol dengan teman sebangkunya. Sementara Nata dan Habib sedang menerbangkan pesawat kertas di dalam ruang kelas, mengelilingi dinding yang banyak terpasang foto pahlawan nasional.

Habib, ialah salah satu kacungnya Nata. Kacamatanya yang bulat tampak lebih serasi dengan wajahnya yang bundar. Ia selalu beranggapan bahwa dirinya adalah anak unik dari semua anak yang tinggal di perumahan yang ditinggalinya. Well, ia ingin jadi seperti tokoh di film China, Boboho misalnya. Bocah kecil gemuk dan gundul dengan tingkah yang kocak. Sayangnya ibunya melarang untuk menggunduli rambutnya sampai keliatan mengkilat. Alasannya, itu akan membuat Habib tampak jelek dengan pipi yang lebih gemuk dari perutnya.

Lalu dengan bangga, Habib mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Tapi tidak ada yang memilihnya. Dan kebanyakan teman perempuan kami lebih memilih Yaqi untuk menjadi ketua kelas, padahal Yaqi tak pernah mencalonkan diri.

Yaqi, seorang anak yang suka duduk di pojok memiliki wajah Arab dengan khas hidung mancung. Anak-anak perempuan menyukainya karena ia ganteng dan keren, tapi ia terlalu sombong. Sekaligus selalu membanggakan kekayaan abahnya. Ia adalah anak seorang peternak kambing dengan kualitas ternak yang bagus.

Pada waktu teman-temanku ribut membicarakan festival musik tadi malam, aku lebih asyik menggambari buku catatanku dengan pensil 2B yang tinggal seujung jari kelingking. Buku catatanku penuh dengan coretan gambar. Aku menggambari bukuku dengan gambar seekor elang raksasa yang merayap ke gedung pencakar langit.

“Fal. Kaffal,” panggil Rara. Aku menoleh ke arahnya tanpa membalikkan badan, kemudian ia mendekatkan wajahnya dengan posisi punggung setengah bungkuk.

“Iya. Apa?”

“Udah ngerjain PR bahasa Inggris, belum? Abis ini bel lho. Buruan dikerjain!” Dan akhirnya bel pun berbunyi. “Tuh kan bel.”

“Nyatai aja Ra. Udah selesai semua kok.”

“Hah—tumben.”

Lalu aku membalikkan badan, tangan kiriku bertopang di atas sandaran kursi. “PR bahasa Inggris mah lewat, Ra. Kecil. Tinggal menjentikkan kuku langsung beres,” kataku seraya mempraktekkannya, menjentikkan kuku.

“Mmmh, enggak mungkin. Ada yang janggal nih. Kamu kan paling malas kalau disuruh ngerjain PR, apalagi bahasa Inggris. Ngomong sekaligus baca tulisan bahasa Inggris aja gak lancar.”

“Jadi kamu nggak percaya nih.”

“Enggak. Sama sekali nggak percaya.”

“Oke, akan aku buktikan.”

Aku merogoh tas ranselku dan mengambil buku bahasa Inggris, lalu kuserahkan pada Rara agar ia percaya. Sementara Rara masih mengamati PR-ku, aku kembali sibuk menggambari buku catatanku.

Tidak lama kemudian, Ovang masuk kelas dengan membawa dua gelas plastik berisi es susu cokelat. Tapi aku sama sekali tak beralih pandangan dari gambarku. Aku terus disibukkan dengan imajinasi-imajinasiku. Ovang, juga adalah kacung Nata. Lebih nakal dari Nata. Saat Ovang melewati bangkuku, tiba-tiba ia menyenggol bangkuku dan menumpahkan sedikit es yang dibawanya ke atas gambarku.

Jelas saja aku marah banget.

“SIAL!” aku langsung mengibas-ngibas buku catatanku agar air susu cokelat itu tidak merambah semakin lebar. “OPAAAANG, KAMU!” teriakku. Aku menatap tajam pada Ovang dan gigiku bertaut sangat erat. “Kamu merusak gambarku!”

“Bukan urusanku. Namanya aja nggak sengaja.”

“Dasar, Ovang menjengkelkan!”

“Kamu yang menjengkelkan.”

Aku berdiri bersamaan dengan membanting pensil 2B-ku.

“Lagian hari ini gak ada waktunya pelajaran menggambar, bodoh!” lanjut ia.

“AKU NGGAK BODOH!”

“Terus apa namanya kalau bukan bodoh? Yang selalu dapet rangking satu dari bawah. PAYAH ITU NAMANYA!”

Ovang berpaling dariku, kembali ke bangkunya. Tapi belum beberapa langkah ia berjalan, tanpa ia tahu, Rara menjulurkan sebelah kaki dan membuat Ovang tersandung. Dua gelas es yang dibawanya tumpah mengenai baju Nata.

“Rasain! Makane dadi arek ojo nakal! Kena dewe kan batune,” 4 ledek Rara.

Kami tertawa, aku dan Rara.

“Iya nih. Jangan nakal, kenapa!” sahut teman sebangku Rara.

“Rara, kenek opo seh awakmu selalu ae ikut campur urusane wong? Iso gak sih urusen awakmu dewe.” 5

“Enggak bisa. Kalau kamu ada masalah dengan Kaffal, itu berarti kamu juga ada masalah denganku.”

“Huuu… karena Kaffal adalah pacarmu kan.”

“Berapa kali aku harus bilang ke kamu, aku dan Kaffal cuma sahabatan.”

“OVANG…!” bentak Nata seraya memegangi bajunya yang basah.

Ovang terlonjak kaget, lalu mengamati baju Nata.

“Eh, maaf Nat. Aku gak sengaja. Ini nih, Rara yang bikin es tumpah.”

“Aku nggak mau tahu. Sekarang juga lepas seragammu. Sebagai gantinya, kamu harus pakai seragamku yang basah ini.”

Nata berjalan mendekati Ovang, tapi Ovang malah berjalan mundur menghindari kemarahan Nata.

“Tapi Nat. Nanti aku bisa dimarahi Mama kalau pulang dengan seragam kotor.”

“Aku tidak mau tahu. Pokoknya sekarang juga lepas seragammu! Atau aku bakal memaksamu untuk melepaskannya.”

Ovang semakin melangkah mundur dan kemudian beranjak pergi, berlari keluar kelas. Tapi Nata tak tinggal diam, ia pun mengejar Ovang.

“Ovang, berhenti!” teriak Nata.

Melihat tingkah mereka, aku dan Rara tertawa. “Seperti kucing dan tikus.”

“Ya. Babu dan majikan yang satu ini memang engga pernah bisa akur.”

Dari tempatku berdiri, aku mendongak ke luar jendela. Murid-murid kelas enam yang sedari tadi nongkrong di depan kelas bergegas masuk kelas. Sebagian murid kelas enam yang ada jadwal olahraga bergegas ke lapangan—dengan pakaian olahraga yang sudah dikenakan dari rumah. Sedangkan Nata dan Ovang terus berlarian di halaman.

Begitulah, aku lebih sering melihat mereka bertengkar. Mereka memang sama-sama pemarah. Bedanya, Ovang lebih cuek, tak mau tahu urusan orang lain, dan lebih sering marah-marah tak jelas ketimbang Nata. Kalau Nata, ia akan marah jika orang lain melakukan sesuatu tak seperti yang ia mau. Aku mulai menerka: mungkin Ovang punya masalah diluar dan entah apa masalahnya. Mungkin.

Rara, kenapa sih kamu selalu aja ikut campur urusan orang? Bisa gak sih urus dirimu sendiri.

Tak seperti Habib, ia terlalu penurut dalam hal apapun dan dengan mudah orang akan menyuruh-nyuruh ia seenaknya. Aku tahu, sebenarnya ia tidak mau disuruh-suruh terus, hanya saja ia terlalu takut untuk menolak. Paling tidak, ia jauh lebih baik daripada kedua temannya: Nata dan Ovang. Lihatlah tingkahnya, dengan semangat ia menyoraki pertengkaran Nata dan Ovang dari balik jendela.

Kemudian Pak Soegi masuk kelas. Bapak Soegianto Hardjiningrat, S.Pd adalah guru bahasa Inggris sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah. Kami berhamburan ke bangku masing-masing. Sementara Yaqi langsung berdiri dan menegakkan tubuh, lalu diikuti dengan murid lain.

“S-I-A-P!” sigap Yaqi. “Beri hormat!”

“Selamat pagi, Paaaaak!” ucap murid-murid dengan serentak.

“Selamat pagi!”

“Berdoa… mulai!” Yaqi memimpin doa. Lalu kami menundukkan kepala.

Ketika sedang berdoa, aku jinjitkan kaki lebih tinggi dan melirik keluar jendela. Kulihat Nata dan Ovang masih saja berlarian. Langkah kaki mereka menyerak debu-debu yang berhambur tidak beraturan di udara. Aku mendengar suara cekikikan Habib yang tertahan. Aku melirik Habib—yang duduk di bangku belakang dekat jendela, tak jauh dari bangkuku. Ia juga ikut mengamati tingkah memalukan kedua temannya itu.

“SELESAI!”

Kami pun duduk. Seketika itu, aku melihat pandangan Pak Soegi mendarat pada bangku Nata dan Ovang. Hanya ada tas yang tergeletak di atas meja.

“Kemana Ovang dan Nata? Kenapa bangku mereka kosong?”

“Olahraga, Pak!” jawab Yaqi.

“Olahraga tinju, kali!” sahut Habib, menunjuk-nunjuk keluar jendela.

Lalu Pak Soegi berjalan keluar, berdiri di ambang pintu. Beliau membenarkan letak kacamatanya. Pak Soegi bisa dibilang guru yang disiplin dengan badan yang tegap seperti badan seorang tentara dan selalu mengenakan kopiah hitam. Jika ia menerangkan sesuatu, murid-muridnya akan dengan mudah memahami, tapi tidak sepertiku yang sulit memahami sesuatu. Otakku lemah. Ibaratnya seperti air yang dituangkan ke dalam gelas plastik yang dibawahnya berlubang, bocor.

“Kumpulkan PR kalian! Bapak akan urus kedua teman kalian ini.”

Pak Soegi meninggalkan kelas.

Sementara aku dan teman lain bergegas mengumpulkan PR kami di atas meja.

“Aku masih gak percaya kalau kamu ngerjain sendiri tugasmu,” bisik Rara saat aku menyandarkan punggung pada kursi.

***

Waktu siang hari begitu muram dengan awan tebal yang menggumpal. Berat dan nyaris tumpah. Sesekali angin berkesiur, tak urung juga merenggut beberapa helai daun kering yang jatuh melayang di halaman. Di langit, gerombolan burung terbang ke timur untuk mencari tempat teduh.

Aku melihat arloji. Jam menunjukkan pukul 12.35. Sudah waktunya pulang dan sekolah telah usai, kecuali anak-anak yang masih kumpul ekstrakurikuler. Aku dan Rara berjalan di sepanjang koridor yang riuh oleh percakapan murid-murid. Ramai dan pecah seperti berada di pasar.

“Aku heran. Kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris? Kita kan orang Indonesia ya,” tanyaku pada Rara. Ia berdiri di sampingnya.

“Karena bahasa Inggris kan bahasa komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja di belahan dunia manapun.”

“Kenapa nggak bahasa Indonesia aja iya? Repot amat.”

“Logatnya beda, Fal. Bahasa Inggris kan lebih mudah dipelajari dan dipahami.”

“Nyatanya, aku nggak paham-paham tuh.”

“Ya itu kan kamu. Kalau kamu serius mempelajarinya pasti bisa kok.”

“Iya kali, ya. Atau… aku bakar kamus bahasa Inggris aja, terus abunya dicampur air dan diminum biar bisa pinter bahasa Inggris.”

“Duh Kaffal… gak segitunya, kali. Sekalian aja tuh bakar semua buku-buku yang ada di perpustakaan.”

“Bukan pinter lagi tuh, Ra. Malah super super pinter, alias jenius.”

“Terserah kamu aja deh. Kalaupun ada efeknya, pasti aku udah lakukan itu dari dulu-dulu, kali.”

“Terus?”

Rara mengangkat bahu.

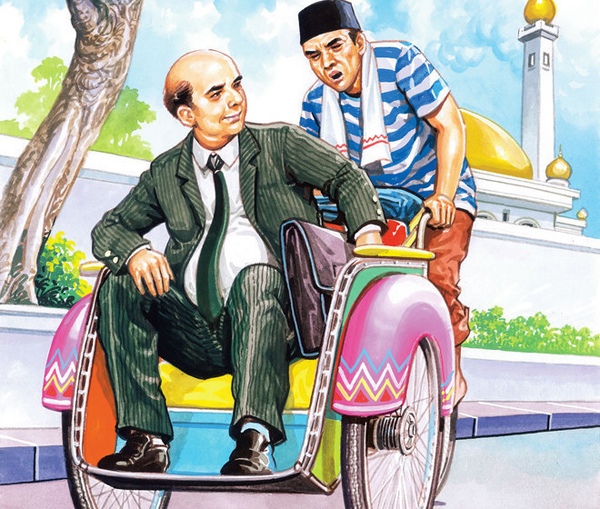

Di depan pintu gerbang, aku melihat seorang tukang becak yang sering mangkal di kawasan sekolahku. Tukang becak itu bernama Pak Nadjib. Umurnya sudah hampir 70 tahun dengan rambut separuh beruban. Namun kakinya masih kuat untuk mengayuh becak keliling Kota Malang.

“Pak Nadjib!” sapa Rara sambil melambai-lambaikan tangan saat kami berjalan melewati Pak Nadjib yang sedang duduk santai di becaknya.

“Eh Nduk, wes muleh toh.” 6

“Nggeh, Pak. Kulo rumiyen nggeh.” 7

“O iyo, Nduk. Sing ati-ati yo!” 8

“Kalau gak salah usia Pak Nadjib udah lebih dari tujuh puluh tahun, tapi fisiknya kok masih keliatan kuat aja,” bisikku.

“Gitu-gitu aku salut lho ama Pak Nadjib.”

“Salut???!! Apa hebatnya Pak Nadjib dibandingkan tukang becak lain? Sama aja kan. Sama-sama ngayuh pedal.”

“Bedalah, Fal. Pak Nadjib itu dulunya buta huruf. Pas awal narik becak di tahun sembilan puluhan, pernah ada beberapa penumpang yang maki beliau, gara-gara beliau gak bisa baca petunjuk jalan. Ya akhirnya tersesat. Terus penumpangnya marah-marah. Malah ada yang minta ongkos ganti rugi. Ada juga yang gak mau bayar. Sejak saat itu, Pak Nadjib berusaha keras agar bisa membaca dan menulis. Tapi yang lebih membuatku salut adalah setelah tujuh tahun kemudian njalani pekerjaan sebagai tukang becak, Pak Nadjib bisa menerbitkan sebuah novel karyanya sendiri. Novel itu menceritakan tentang seorang tukang becak.”

“Novelnya itu pasti terinspirasi dari kisah nyata Pak Nadjib sendiri, kan.”

Rara menganggukkan kepala. “Malah sejak novelnya jadi bestseller, beliau bisa nyekolahin anak kedua ke fakultas kedokteran, sekaligus nyantri di pondok pesantren. Sedangkan anak ketiga dan keempat masih sekolah di SMA Negeri di Kota Batu.”

“Kalau novelnya bestseller, berarti Pak Nadjib udah jadi kaya dong. Tapi kenapa masih mbecak?”

“Bagi Pak Nadjib menjadi seorang tukang becak adalah sebuah perjalanan hidup yang menyenangkan. Di sepanjang jalanan kota, beliau bisa nemu teman untuk berbagi cerita. Dari jalanan kota juga beliau bisa nemuin ide untuk menulis novel. Itulah yang membuat Pak Nadjib tak ingin ninggalin pekerjaannya sebagai tukang becak.”

“Gimana kamu bisa tau sedetail itu, Ra?”

Eh Nak, sudah pulang toh.

Iya, Pak. Saya duluan ya.

O iya, Nak. Yang hati-hati ya!

“Aku kan pernah numpangi becaknya. Terus kami ngobrol banyak. Juga tentang duka Pak Nadjib waktu ditinggal mati anak pertamanya. Dan ternyata anak Pak Nadjib pernah bersekolah di sekolah kita, lho.”

“Mhhhm, kasihan juga ya. Ngomong-ngomong kenapa bisa meninggal?”

“Anak sulung Pak Nadjib sakit keras. Dulu kehidupan Pak Nadjib serba kurang. Bahkan buat membayar biaya rumah sakit aja gak mampu. Akhirnya pihak rumah sakit terpaksa nyabut alat medis anak sulungnya. Sehari kemudian, anaknya meninggal.”

“Apa itu berarti pihak rumah sakit sama kayak pembunuh? Bukannya membantu masyarakat miskin, malah membunuh anak Pak Nadjib secara pelan-pelan.”

Rara mengangkat bahu. “Itulah takdir yang udah digariskan oleh Allah. Kita saja gak tau kapan kematian akan dateng.”

“Ah, kamu udah kayak ustadzah aja, Ra.” Aku tertawa.

“Yeee, gini-gini aku kan pernah jadi santriwati di pondok pesantren.”

Pak Nadjib, orang-orang yang menumpangi becaknya bagai mendengarkan radio riwayat. Sejatinya, tukang becak itu layak juga dipanggil tukang cerita. (niken/dakwatuna.com)

Redaktur: Samin Barkah

Beri Nilai: dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat

dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat