dakwatuna.com – Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, diam-diam bergulir gerakan kebudayaan baru. Sekelompok anak muda gelisah, mereka yang pernah meramaikan kancah teater era 1980-an, tapi kemudian menjadi penonton di pinggiran panggung. Kini, tampil kembali dengan energi meledak, meski usia tidak bisa berkompromi.

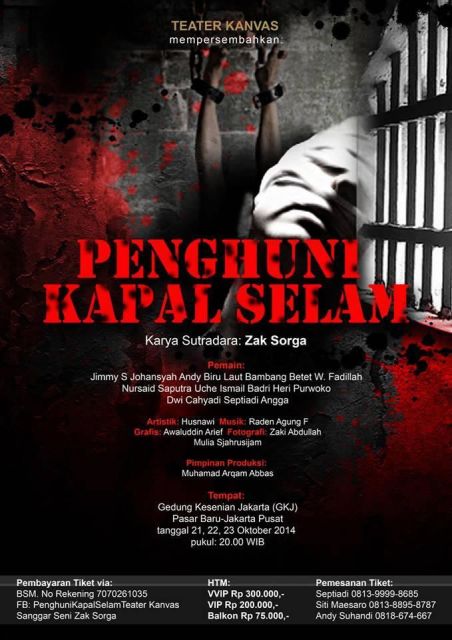

Teater Kanvas yang pernah dijuluki sebagai teater ideologis atau partisan oleh majalah Tempo hadir dengan repertoar lama yang dipermak, Penghuni Kapal Selam (PKS) di Gedung Kesenian Jakarta pada 21-23 Oktober 2014. Naskah itu tak ada hubungannya dengan kekuatan sosial-politik apapun di negeri ini, awalnya berjudul Melawan Arus Sepatu (MAS, 1999) sebagai respons atas kondisi di sebuah negeri di mana tirani mencengkeram. Rezim ‘Negeri Sepatu’ yang menginjak-injak jutaan rakyat tanpa belas kasih.

Pada 2008, sutradara sekaligus penulis naskah Zak Sorga memodifikasi MAS jadi PKS. Dan kini, enam tahun kemudian dipentaskan ulang dengan setting dan konteks sosial-budaya berbeda. Tapi, relevansinya masih kuat, bahkan semakin menguat. Tatkala seorang Jenderal Abdel Fattah As-Sisi menggulingkan pemerintahan yang sah Presiden Muhammad Mursi, maka hancurlah demokrasi berkeping-keping dan bergeserlah musim semi Arab menjadi musim dingin menggigit tulang, lalu rakyat Mesir dipecah-belah seperti zaman keganasan Fir’aun.

Apakah Zak bercerita tentang Mesir, atau mungkin Indonesia? Yang jelas, rezim sepatu lars (militeristik) masih menginjak-injak rakyat Rohingya di Myanmar dan etnik Uighur di provinsi Xinjiang, China. Masih banyak lagi derita umat akibat kebengisan penguasa atas nama Buddhis, Komunis atau Kristen-evangelis (seperti di Afrika Tengah dan Angola yang mengharamkan Islam dan menghancurkan masjid-mushalla secara membabi-buta).

Kita menanti pentas ini dengan jantung berdegup kencang. Sebuah nostalgia dengan romantika sekaligus mimpi buruk. Sebagian orang masih belum tuntas menghilangkan trauma sejarah, yang sesekali menyembul dalam wujud ngilu masa lalu. Tapi, refleksi (merenung) dan retrospeksi (mengkalkulasi ulang) perlu dilakukan karena kita semakin jenuh dengan rutinitas kebebasan semu: berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada penuh manipulasi; mendapat gaji rutin dan janji kenaikan gaji berikutnya, meski nilainya tergerus inflasi. Kita ingin perubahan, mencari makna dari sisa ajal yang semakin tipis.

Maka, berkacalah kita pada karakter ‘berbahaya’ yang dihidupkan Teater Kanvas: Abdul Ghofar, dai senior paling ditakuti para sipir penjara; Abdul Muthalib, politikus bangkotan yang histeris saban malam ingin memuntahkan kesumat; Jerio, sang orator bermimpi jadi pemimpin meski jati dirinya seorang pengecut; Yon, aktivis labil yang telah terbunuh masa mudanya; Kukuh, si mahasiswa tak seperti namanya justru ketakutan sepanjang hari; Pi’i, tukang es yang istiqamah tetap berjualan es kalau sudah bebas; Prawoto, mantan perampok yang ingin bertobat, tapi keburu dijebloskan dalam penjara; Sokle, teknisi elektronik yang dituduh sebagai provokator. Selain itu, Sang Sipir, hobi mengintimidasi tahanan, tapi galau hati kecilnya; Juru Runding, sang licik berpakaian perlente; dan Si Kutu Buku, pendiam dan misterius. Semua karakter itu berinteraksi, merangkai tragedi dan komedi dalam penjara bawah tanah.

Sebagian sosok itu mungkin Anda kenal, atau mungkin mewakili pengalaman Anda sendiri. Kita semua pernah merasakan ‘penjara’ dengan kadar berbeda-beda. Namun, tak ada siksa yang paling pedih, tak ada dunia yang paling biadab, tak ada zaman yang paling gelap, kecuali di ‘Kapal Selam’. Sehingga para Penghuni Kapal Selam berkembang menjadi spesies tersendiri dengan tingkat adversity –dan sedikit intelegensi—yang beraneka.

Sutradara Zak, kelahiran Tuban, Jawa Timur, menampilkan kegetiran dengan cara menghibur. Betapa idealisme dapat mempertahankan kewarasan di tengah kegilaan akibat siksaan. Alumni Institut Kesenian Jakarta (1990) itu dikenal dengan pentas yang melibatkan penontonnya. Pada 1992, Zak membesut drama Intifadhah di Teater Terbuka TIM, ratusan penonton tetap duduk di ruang terbuka ketika hujan deras mengguyur. Pelakon dan penonton merasakan aura yang sama, karena kehidupan di panggung dan dunia nyata hanya berbeda skenario dan sutradara.

Sejak mendirikan Teater Kanvas (1987), Zak telah menyutradarai lebih dari 30 buah drama yang dipentaskan di gedung kesenian, taman budaya atau kampus-kampus. Tak kurang dari 18 naskah ditulisnya sendiri, salah satunya Pemilu Di Desa Gandul yang dimainkan tahun 2004 sebagai wakil Indonesia dalam Festival Seni Enam Negara.

Drama PKS kali ini adalah sebentuk perlawanan budaya, jika dicermati dari konteks politik nasional kiwari. Bangsa Indonesia baru saja menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru setelah proses pemilu yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah. Sosok presiden yang memenangkan pemilu ditampilkan dalam sebuah film, cara populer untuk membangun mitos plus kultus.

Sementara itu, sosok pecundang divisualkan dengan cara berbeda, sarkasme vulgar untuk mencemooh atau menghakimi. Salah satunya via film Negeri Tanpa Telinga (NTT) karya Lola Amalia, yang merekam Indonesia dari gendang telinga seorang tunanetra. Karena saking menyakitkannya, Naga sang tukang pijat (diperankan Teuku Rifnu Wikana) ingin menghancurkan telinganya sendiri. Ia mendengar konspirasi jahat Partai Amal Syurga yang diketuai Ustad Etawa (Lukman Sardi) berkolusi dengan importir daging domba untuk merampok uang negara. Ia membenci aktivitas partai yang memakai simbol-simbol religi palsu.

Ada lagi, Partai Martobat yang dipimpin Piton (Ray Sahetapy) berambisi besar untuk menjadi presiden. Untuk itu ia berusaha mendapatkan dana sebanyak-banyaknya, dengan cara apapun, termasuk menggunakan pengaruhnya di parlemen dibantu Joki Ringkik. Karakter (ular) Naga, (kambing) Etawa, dan (ular) Piton menggambarkan, betapa sang sutradara dan penulis skenario menistakan sosok yang dimaksudnya. Idiom partai Amal Syurga dan Martobat secara sengaja dipilih untuk mewakili ideologi tertentu, bukan Purgatorio (Kristen) atau Nirvana (Hindu). Pesan film itu jelas, menyerang secara budaya.

Bahkan, sampai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pun berhasil dipengaruhi, mengapresiasi film NTT sebagai proyek idealisme karena menantang arus pasar (Okezone, 17 Agustus 2014). Dampaknya secara finansial sulit diprediksi, tapi secara budaya pesan dan kekuatannya luar biasa. KPK merasa film itu dapat menjadi alat kampanye tentang kebobrokan parpol dan politisi. Mungkin naskah film NTT bersumber dari kasus yang ditangani KPK?

Sementara kenyataannya, gugatan Prof. Romli Atmasasmita tentang diktum ‘trading in influence’ yang belum dikodifikasi dalam UU Tipikor (Republika, 5 Oktober 2013) dan kritik Prof. Bagir Manan terhadap hakim tipikor yang menvonis kasus suap impor daging sapi sebagai ‘tidak saintifik’ karena niat belum bisa dinilai sebagai tindak pidana (Hukum Online, 24 Mei 2014), justru diabaikan. Masuk keranjang sampah pemberitaan.

Keganjilan apapun dalam pemeriksaan di peradilan akan sirna dalam plot film, sebuah vonis budaya tanpa proses pengujian fakta dan logika. Manipulasi apapun yang terjadi dalam pemilu hanya fatamorgana dalam sebuah film tentang sang pemenang, penguasa baru yang dimitoskan. Produk budaya (film, sinetron atau drama) bisa berfungsi sebagai penghukuman sosial atau pembaptisan orang-orang suci.

Kita ingin menikmati produk seni-budaya yang mewaraskan pikiran dan menyehatkan jiwa, bukan menumbuhkan dan melestarikan dendam, termasuk kepada masa lalu yang suram. Karena itu, pendukung Teater Kanvas terdiri dari generasi beragam latar belakang, antara lain: Jimmy S. Johansyah (sastrawan dan penyair senior), Bambang ‘Betet’ Wahyudin (jebolan Bengkel Teater Rendra dan Kantata Takwa), Achmad Fadhilah dan (pernah aktif di Bengkel Deklamasi Jose Rizal Manua), Heri Purwoko (penulis dan fotografer), Septiadi (wartawan freelance), dan Angga Roman W. (pembina anak jalanan di rumah singgah Master Depok). Penata artistik digarap Husnawi Ishak Arep, sedang musik berdegup diawaki Raden Agung F. Dari tempat latihan bersahaja di Kampung Baru, pinggiran kota Depok, tampak sejumlah anak muda bergabung. Suatu hari mereka akan membangun generasi baru dramawan untuk menapaki jejak sejarah Teater Muslim Yogyakarta.

Teater Kanvas, peraih penghargaan terbaik dalam Festival Teater Jakarta tahun 1991-1993, sebenarnya melanjutkan tradisi teater pergerakan sebagai ekspresi dakwah. Kiprahnya masih sayup terdengar. Zak Sorga menimba ilmu dari Suyatna Anirun dan Tatiek Maliati, dosennya di kampus. Tapi, kearifan dan kematangan hidup dijalaninya bersama kolega senior Chaerul Umam yang kini tersenyum damai di alam barzakh. Sangat menarik untuk menelisik proses kreatif seorang seniman-aktivis, sutradara-santri pergerakan. Biasanya kedua kutub itu saling menegasikan, mengharamkan satu sama lain.

Seakan jenuh berkubang dalam dunia teater yang miskin dan tak terurus, Zak sempat merambah ke bidang film dan sinetron. Lebih dari 100 skenario film-televisi (FTV) ditulisnya dan ditayangkan di sejumlah stasiun televisi swasta. Glamoritas televisi –sebagaimana sinetron elite politik– membuatnya muntah, sehingga ia menyendiri dan menjadi dalang Wayang Daun, mendongeng bersama bocah-bocah di kampung yang haus hiburan segar. Kini sang dalang kembali naik panggung.

“Setelah urusan teknik, teater adalah gagasan. Menampilkan gagasan sebagai diskusi yang hidup dan melibatkan penonton serta publik, itulah tantangan seorang sutradara teater,” ujar Zak.

Kredo Zak selayaknya didukung, jangan dibiarkan mati iseng sendiri. Puluhan orang saweran untuk membiayai pelatihan dan proses produksi minimalis. Ratusan lainnya membeli tiket, menyisihkan uang belanja dan jatah pulsa. Ada pula satu-dua sponsor, tapi itu masuk manusia langka di tengah gencarnya komersialisasi. Semoga ini pertanda baik bagi kebangkitan seni pergerakan.

Cerita lain kita dapat dari Helvy Tiana Rosa yang sedang menggalang crowd funding (dukungan dana publik secara masif melalui jejaring media sosial) untuk mensponsori pembuatan film Ketika Mas Gagah Pergi (KMGP). Sebenarnya, naskah film KMGP sudah dilirik sponsor kakap, namun Helvy enggan karena inti gagasannya akan diobrak-abrik sesuai selera pasar. Konsistensi Helvy patut dipuji, semoga bangsa ini masih waras untuk membelanjakan uangnya bagi karya berkualitas.

Produk seni pergerakan memang menghadapi tantangan berat di tengah budaya super liberal. Namun, potensi pasar Muslim sangat besar dan telah teruji dalam praktek. Sebut saja, kisah sukses film Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih (jilid 1 dan 2). Sebelumnya juga terbukti dengan meledaknya penjualan album Nasyid, Shalawat Nabi dan musik religi. Atau juga, sinetron Para Pencari Tuhan dan Catatan Hati Seorang Istri.

Persoalannya berpulang, apakah seniman pergerakan sanggup mempertahankan stamina kreativitasnya dan mengkader lahirnya generasi seniman baru? Kemudian edukasi warga ditujukan untuk mengonsumsi seni yang menghidupkan jiwa, di samping menggembleng aqidah militan dan ibadah mahdhah. Bila eksperimen budaya ini sukses, maka kita akan keluar dari ‘kapal selam’ (penjara pikiran) masing-masing dan menyambut cakrawala di tengah samudera. Menghirup udara bebas untuk membangun basis sosial-budaya baru. []

Redaktur: Ardne

Beri Nilai: dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat

dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat